VIDA EN LA PLAZA... Nuestro nuevo nombre

Hemos decidido cambiar el nombre de este blog, dado que nuestros proyectos abarcan mucho más que un herbario. Y, si bien, también hemos extendidos los límites más allá de nuestra plaza vecina, decidimos llamarlo ahora "Vida en la Plaza" para incluir a todos los proyectos que de esta carrera, el Profesorado de Biología, del Instituto Superior del Profesorado Nº 6 de Coronda, han surgido y seguirán haciéndolo. ¡Los invitamos a conocerlos!

Proyecto de Articulación ISP 6 (Coronda) - CEA (San Genaro)

Proyecto de Articulación ISP 6 (Coronda) - CEA (San Genaro):

Las tan

mentadas innovaciones curriculares, en momentos, ocurren más allá de las

planificaciones institucionales y de lo pensado calculadamente, suceden por una suma de tejidos fragmentados y

que en esa suma condensan la dialéctica entre cantidad y calidad.

Justamente,

irrumpen la escena acostumbrada debido a un montón de singularidades que se

cruzan bajo ciertas “condiciones de institución”, con un colectivo de sujetos,

que con sus deseos, búsquedas, militancias, pensamientos, prácticas, esquemas

conceptuales abiertos y diversos, convergen en un tiempo y lugar.

Estas

experiencias, son espacios que se

identifican por provocar producciones impensadas o inéditas hasta ese momento,

y/o producir relaciones entre el conocimiento y lo real o “la realidad”

in-imaginadas. Es decir involucran en un mismo espacio la reactualización de las

problemáticas sociopolíticas, el cruce de saberes disciplinares y la producción

de prácticas.

Desde nuestra

experiencia como docentes, día a día, visualizamos diferentes sucesos que

evidencian la pérdida del pensamiento utópico. En estos tiempos, aparece la

necesidad de recuperar dicho pensamiento, dado que muchos de nuestros

estudiantes, futuros formadores, parecen estar desesperanzados de que las cosas

pueden cambiar, se cierran en la situación que se les presenta como definitiva

e inalterable.

En este contexto,

los docentes no quedamos exentos de este desgano/cansancio existencial (Y

resulta un tanto más grave en términos de responsabilidad con la tarea

asumida). El desgano se refleja en el no

protagonismo. La crisis civilizatoria

como marco opera en la confusión diaria y en el desfasaje de como leer (y

entender) la realidad cambiante. Evidentemente, un sujeto (un - una docente)

que no protagonice el espacio en que desempeñe su tarea, tiene menos o nula

garantía de leer y comprender el mundo que le rodea y lo significa. El

desfasaje también es entre escuela / instituto y comunidad / realidad.

Perforar el

aula, protagonizar colectivamente, tramar “otros” institutos con relaciones

compuestas de otros actores, instituciones, y realidades le imprime no la

garantía de algo exitoso, sino el movimiento mínimo y necesario para correrse

del desfasaje que impotentiza.

Por todo

esto, creemos que es necesario

incentivar, hacer el esfuerzo, movernos en la creación de espacios que tiendan

a la socialización, el intercambio, construir relaciones con otros y al debate

crítico respecto a diferentes cuestiones sociales, ambientales, éticas,

políticas y educativas desde la complejidad misma que exige su abordaje en el

estado actual de cosas.

Preguntarse

hoy por la sociedad en la que vivimos,

exige considerar un conjunto de transformaciones socioambientales por

las que está atravesando el mundo actual, siendo el paradigma mecanicista el

gran trasfondo devorador. En otras palabras, desde ciertos lugares de poder de

la sociedad actual se tiende a negar o a “callar” la mirada desafiante de

aquellos que intentan problematizar la realidad y en la cual muchas veces se desconoce el significado de otredad. Se tiende a

simplificar escenarios desde una visión utilitarista de la naturaleza.

Siguiendo ésta línea de descripción de la sociedad actual es clave recordar que

la misma se encuentra comandada por la lógica

mediática que secuestra las capacidades inventivas poniéndolas al

servicio de la mercantilización y el consumo. De ésta manera deviene la idea de

que “…vivimos en tiempos donde el capitalismo se ha vuelto desenfrenadamente

salvaje. Políticos salvajes hacen trampas con sus gastos; banqueros salvajes

saquean el erario público de todo lo que hay de valor; directores ejecutivos,

operadores de fondos de inversión y genios del capital privado saquean el mundo

de su riqueza; compañías telefónicas y de tarjetas de crédito que cargan

misteriosas tasas en sus facturas en todo el mundo, tenderos que sangran a sus

clientes; y, en un instante, los más cualificados timadores y estafadores

juegan al trile en las más altas esferas del mundo empresarial y político…Sin

embargo todo conspira para impedir también que nosotros lo veamos” (Harvey,

2011). Este panorama deja al descubierto que “...la crisis ambiental es una

crisis de la civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y

cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. Que

la crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica

sino es una crisis social (...). O seguimos transitando los caminos consabidos,

siempre oscuros, iluminados por las certezas y comodidades de la Racionalidad

Instrumental, naturalizada en los santuarios

seculares de la academia con la literatura científica y tecnológica del

despilfarro y la depredación; o en los

inicios de un camino complejo, de un camino donde voces plurales se interconectan para reescribir la racionalidad

y el saber desde la

ambientalización latinoamericana”

(Galano, 2002).

“La

degradación ambiental se manifiesta así como síntoma de una crisis de

civilización, marcada por el modelo de modernidad regido bajo el predominio del

desarrollo de la razón tecnológica por encima de la organización de la

naturaleza. La cuestión ambiental problematiza las bases mismas de la

producción; apunta hacia la deconstrucción del paradigma económico de la

modernidad y a la construcción de futuros posibles, fundados en los límites de

las leyes de la naturaleza, en los potenciales ecológicos y en la creatividad

humana” (Leff, 2010).

En este

contexto, un devenir posible es el de la educación, formación e información

ambiental para repensar, resignificar y reorientar los procesos de desarrollo,

progreso y futuro desde la complejidad ambiental. Es evidente que necesitamos

un cambio de pensamiento y es desde las instituciones educativas que podemos

potenciar la toma de conciencia sobre la degradación ambiental desde otro

paradigma de pensamiento, el de la complejidad. Es necesario y urgente que “..

la agroecología forme esta base científica alternativa a la agricultura

tradicional, industrial, y se transforme en una agricultura sustentable como

objetivo del desarrollo cultural y social no solamente se necesitará la parte

tecnológico-científica, sino la participación de otros vectores como las

políticas, los mercados alternativos, los insumos alternativos, las redes de

agricultor a agricultor, alianzas institucionales, etcétera”(Altieri,2007).

Por eso crear,

coordinar y articular espacios de encuentro y de intercambio con integrantes de

otras instituciones tanto del ámbito

formal e informal, como lo es el Centro de Educación Agropecuaria de la ciudad

de San Genaro (CEA), potencia la construcción interdisciplinar que cuestiona

dilemas socio ambientales actuales que nos afectan a todos por igual, tiende a

realzar las voces de los silenciados, a exponer aquellos conflictos que quedan

encubiertos por intereses particulares de algunos pocos, los más poderosos,

dejando de lado lo colectivo. También brinda la posibilidad de conocer las

opiniones, miradas, sentires y pensares, de la otredad, de una manera más

abierta y libre.

En el marco de

lo que prevé la Ley Nacional de Educación 26.206, vale la pena citar el

artículo 71, del cap. II. “La formación docente tiene la finalidad de preparar

profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir conocimientos y valores

necesarios para la formación integral de las personas y la construcción de una

sociedad más justa. Promoverá la construcción de una identidad docente basada

en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad

contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la

confianza en las posibilidades de aprendizaje de los y las alumnos/as”.

Dichos

espacios de encuentro tienden a desafiar concepciones impuestas y naturalizadas

en el imaginario social, desde diferentes sectores hegemónicos, al mismo tiempo

que posibilitan una ruptura con tiempos y espacios lineales

impuestos por el mismo sistema educativo.

Aprovechar las

posibilidades de apertura al diálogo es una herramienta valiosa para la

producción de ideas que puedan ser gestadas en jornadas de trabajo cooperativo,

capacitaciones, proyectos integradores situados con el objetivo de comprometer

a los diferentes actores intervinientes,

a comprender la realidad y buscar estrategias de acción para abordarla

de una manera diferente, desde la utopía, desde la creatividad y la esperanza.

En “Lecturas y

Diálogos acerca de los educadores y sus proyectos ambientales” (Rivarosa), es interesante resaltar que “...se buscan

utopías, que es parte del sentimiento

humano de sentirse vivo. La utopía busca un lugar aún no definido pero

posible y quizás existente detrás de un horizonte muy encubierto de neblinas y

tormentas. En estos tiempos abusivamente pragmáticos que corren, la utopía es

considerada como una cuestión contemplativa, imaginaria e improductiva (.....).

Sin embargo, la evolución del pensamiento utópico nos ofrece la posibilidad de

que, desde la realidad actual, se pueda representar los mundos posibles,

ampliando el juicio al raciocinio, a la reflexión, a la imaginación

constructiva, a la idealización, a los sueños y a la transgresión”.

Desafiar la

resistencia que aflora ante la complejidad misma que impone la realidad,

mediante la aventura de no caer en simplicidades y reduccionismos por

comodidad, es una posibilidad para promover un sistema de formación de futuros

docentes y profesionales técnicos, desde una concepción más orientada y

crítica, revalorizando sus tareas como sujetos transformadores, indagadores, reflexivos de su propia

práctica. En palabras de Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido (2008),

“....una educación problematizadora o libertadora es aquella automáticamente

reflexiva, e implica un acto permanentemente de descubrimiento de la realidad,

busca la emersión de las conciencias de la que resulta su inserción crítica de

la misma”.

Desde la

perspectiva de Morin, en “La cabeza bien puesta” (2008), “...la finalidad de la

enseñanza es crear cabezas bien puestas más que bien llenas”. Aquí aflora la

necesidad de una reforma del pensamiento y por lo tanto de la enseñanza.

Además, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la educación

socioambiental es tender hacia la construcción de nuevas éticas, de nuevas

subjetividades desde el paradigma de la complejidad, se necesita contribuir

desde el espacio de la carrera desde un espacio interdisciplinar, cambios

radicales de actitudes y valores en una sociedad donde se cuantifica la vida y

se considera a la naturaleza como objeto de dominio, como mercancía. Es

necesario desarrollar en forma urgente una conciencia ambiental planetaria de

escala local, presentando a la agroecología como alternativa sostenible frente

al modelo agroindustrial exportador, con el objetivo principal de contribuir a

la regeneración de suelos y aguas, el acceso a la tierra, el fortalecimiento de

las comunidades y la organización social de la producción y la agricultura

familiar como base del desarrollo económico (Altieri, 2007).

¿Estamos en

condiciones de Desnaturalizar el modelo de sustentabilidad? Modelo que impone

la modernidad misma desde la aplicación de un modelo productivo extractivo

insostenible y utilitarista que mercantiliza al ser. ¿Qué función cumplen los

medios de comunicación? ¿Somos capaces

de abrir nuestra mente hacia un pensar latinoamericano cuestionando el saber

hegemónico eurocéntrico? ¿Qué tecnologías son las apropiadas para el cambio?

¿Desde qué cosmovisón tecnocientífica?

Dicha

situación obliga a docentes, a futuros

docentes y técnicos a comprometerse

mucho más con las cuestiones relacionadas a la cultura socioambiental

para estar en condiciones de ofrecer alternativas a las generaciones de hoy y

del futuro.

Desde nuestra

trayectoria como docentes en Educación Superior creemos que cada vez se hace

más fuerte un escenario donde como telón de fondo aparecen y se reproducen

diferentes sucesos que evidencian la pérdida del pensamiento utópico, obviando

que este tipo de razonamiento es el que abre caminos a la reflexión

constructiva desde la imaginación y la creatividad para que los jóvenes de hoy,

y del mañana sean capaces de construir un mundo posible. Por lo tanto, SE HACE

URGENTE incentivar la participación comprometida de los jóvenes en actividades

interdisciplinarias, e interinstitucionales que tiendan a revisar concepciones

socioambientales naturalizadas en la sociedad capitalista hegemónica actual,

desde un nuevo enfoque pedagógico, desde

la complejidad y el pensamiento

latinoamericano que nada tiene que ver con el análisis simplista y

reduccionista de la realidad.

Según Pablo

Freire “La educación es construir lo inédito posible”. Como creemos que es

posible desnaturalizar modelos, abrir nuestra mente y construir nuevos caminos

alternativos que tiendan a pensar soluciones colaborativas, es que apostamos a

este proyecto interdisciplinar e interinstitucional.

La presente

propuesta pretende profundizar y potenciar el convenio marco de colaboración

mutua, firmado entre los directivos de nuestro instituto (ISP Nº6 de Coronda) y el Centro de

Educación Agropecuaria de la Ciudad de San Genaro, en fecha 2 de agosto de

2013, que fuera avalado por Supervisión del Ministerio de Educación de la

Provincia de Santa Fe, y continuar con las actividades interinstitucionales

realizadas durante todo el 2014 y 2015.

Objetivos:

- Estimular en los alumnos el

interés por las disciplinas científicas a partir de entender qué significa

hacer ciencia, y su utilidad e importancia en la formación ciudadana.

- Desmitificar la representación

de los estudiantes respecto del proceso de generación de conocimiento,

estimulando su valoración como actividad de construcción social.

- Construir espacios de

pensamiento que desnaturalicen las tendencias tecnocientíficas, para habilitar desarrollos de soluciones

situacionales, viables y apropiados.

- Revalorizar

el planteo de verdaderos problemas socio- ambientales locales

significativos, desde la complejidad, como una alternativa metodológica

que ofrece la Educación Ambiental.

- Reconocer la

conflictividad ambiental para reflejar las múltiples tensiones que

atraviesan las temáticas ambientales.

- Generar

espacios de construcción, de reflexión e intercambio, sobre las distintas

temáticas abordadas, que ayuden a mejorar o a cambiar prácticas de

enseñanza aprendizaje desde el pensamiento agroecológico.

Actividades:

Durante el año

2014, se realizaron distintas actividades entre el CEA y los alumnos del

Profesorado de Biología y Tecnicatura en Informática a través de la

capacitación “Introducción al pensamiento Agroecológico” en diferentes

encuentros con formato taller. Dichas actividades abrieron camino a plantear

diferentes problemáticas socio ambientales locales, proyectos de investigación

y de intervención que continúan en la actualidad. Buscando aplicar todos los conocimientos

adquiridos en este tiempo sobre agroecología surge la idea de extender estos

proyectos durante el 2015.

Por su parte,

los estudiantes de la Tecnicatura en Informática llevaron a cabo las siguientes

propuestas:

·

Se continuó con los trabajos

iniciados en el 2014, relacionados con la formación y construcción

de herramientas de software y hardware libre. En este sentido, se produjo un prototipo tecnológico para una incubadora de huevos que administra

el CEA (de alta escala) y que funciona como dispositivo de sensado de humedad

y temperatura para luego enviar a distancia y permitir decisiones en tiempos

real a los operarios de la misma. Así se produjo un

artefacto de bajo costo y fácil replicación y que permite resolver los

inconvenientes propios de la incubación de huevos, es por ello que este

dispositivo se hizo con tecnologías de hardware libre.

·

Se

inició un proceso de migración

de los sistemas informáticos del CEA a software libre. Para concretarlo se realizaron encuentros tanto para la instalación de sistemas operativos libres en las

maquinas como así también para formación de los integrantes del Centro de

Educación Agropecuaria.

·

Por otro lado,

los alumnos del Profesorado de Biología concretaron las siguientes acciones:

o Elaboración de propuestas pedagógicas innovadoras que

tiendan a incluir en la curricula educativa

el pensamiento agroecológico.

o

Proyecto de investigación ¿Qué y

cómo se produce en los barrios Gálvez, La Fuente

y Santa Fe, de la Ciudad de Coronda, (Santa Fe)? ¿Qué conocimientos poseen los trabajadores

entrevistados sobre producción orgánica y agroecológica?. Se continuó

realizando entrevistas (iniciadas en 2014), tabulando datos para llegar a obtener más entrevistas por zona.

o

Planificación, programación y

ejecución de un Proyecto de

investigación, con aplicación en San Genaro,

con el objetivo de estudiar la biodiversidad (fauna y flora) en un

predio (cantidad de hectáreas a definir) donde se aplican químicos y en otro

donde esto no ocurre para comparar resultados finales y realizar conclusiones.

A continuación se adjuntan los informes de estas tres investigaciones.

Docentes a cargo:

Los docentes a cargo de esta actividad son:

María Virginia Mas

Vanesa Vignolo

Martín Morales

Bibliografía:

● Altieri, M. (2007).”La Agroecología

como alternativa sostenible frente al modelo de agricultura industrial”.

Conferencia pronunciada en el marco del seminario-taller “Avances y retrocesos

en la sostenibilidad de la agricultura latinoamericana en el campo y la ciudad.

Perspectivas desde la Agroecología y la Economía” . Disponible en: portal del

IADE/Realidad Económica www.iade.org.ar

● Freire, P. (2008). “Pedagogía del

Oprimido”. Siglo XXI. Buenos Aires, Argentina.

● Galano, C. y otros. (2002). “Manifiesto

para la Sustentabilidad”. Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable.

Bogotá, Colombia.

● Galano, C. (2004) “Latifundio

genético. El ocaso de la vida”. Dossier Bibliográfico I, Módulo “Ciencia,

Cultura y Sociedad” de la carrera Especialización en Educación Ambiental para

el Desarrollo Sustentable dictado por la Escuela Marina Vilte y la Universidad

del Comahue.

● García, D. S. y Priotto, G. (2009).

“Educación ambiental: aportes políticos y pedagógicos en la construcción del

campo de la educación ambiental”. Jefatura de Gabinete de Ministros,

Presidencia de la Nación, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

● Harvey, D. (2011). “El capitalismo

salvaje asola las calles. El capitalismo

salvaje debe ser llevado a juicio por

crímenes contra la humanidad y crímenes contra la naturaleza”. Extraído el 17

de agosto, 2011, de:

www.kaosenlared.net/noticia/capitalismo-salvaje-asola-calles.

● Leff, E. (2006). “Complejidad, racionalidad

ambiental y diálogo de saberes”. I Congreso Internacional interdisciplinar de

participación, animación e intervención socioeducativa. Barcelona, España.

● Morin, E., (1999). “La cabeza bien

puesta”. Nueva visión. Buenos Aires, Argentina.

● Morin, E. (2008). “Introducción al pensamiento complejo”.

Gedisa. Buenos Aires, Argentina.

● Rivarosa, A. S. “Lecturas y Diálogos

acerca de los educadores y sus proyectos ambientales”. Programa de

Investigaciones Interdisciplinarias de la Carrera de Educación en Ambiente para

el Desarrollo Sustentable Escuela Marina Vilte-Ctera, 1. pd en: http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/rivarosa0f

● Tenti Fanfani, E. (2005).

“Consideraciones Sociologicas sobre Profesionalización Docente”. Educ.Soc.,

Campinas, vol.28, n99, p335-353. Disponible en:

http://www.cedes.unicamp.br.

Trabajo 1:

Monitoreo

de qué y cómo se produce en Coronda (Santa Fe).

La

Agroecología como herramienta de transformación social: Hacia un enfoque

sustentable y ecológico de la Agricultura

Goniat, Claudia.

Messina, Carola.

Puricelli, Alejandro.

Problema:

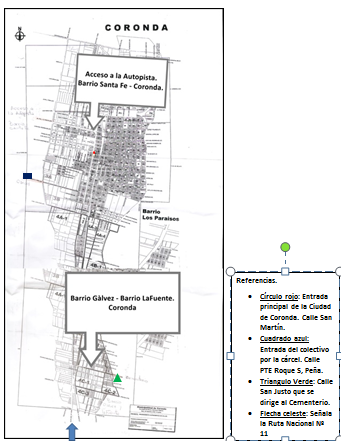

¿Qué y cómo se produce en los barrios

Gálvez, Lafuente y Santa Fe, de la Ciudad de Coronda, de la Provincia de

Santa Fe? ¿Qué conocimientos poseen los trabajadores

entrevistados sobre producción orgánica y agroecológica?

Hipótesis:

•

Las aplicaciones con agrotóxicos y

fertilizantes químicos son predominantes en los barrios bajo estudio.

•

Los productores que utilizan agroquímicos no conocen los daños que

pueden ocasionar en la salud humana y ambiental.

Objetivos

Generales:

•

Continuar con la realización de las entrevistas iniciadas en el 2014.

•

Comparar los resultados y consideraciones

finales del 2014 y 2015.

•

Concientizar sobre la importancia de una

alimentación saludable, segura, libre de agrotóxicos y promover el cuidado del

ambiente.

Objetivos

Específicos:

•

Conocer qué y cómo se produce en los

barrios Gálvez, Lafuente y Santa Fe de la Ciudad de Coronda (Santa Fe).

•

Averiguar si los productores entrevistados

poseen conocimientos sobre los términos

“Producción orgánica” y “Agroecología”.

•

Identificar si las semillas que utilizan

los productores involucrados son criollas/nativas o transgénicas.

•

Realizar un mapeo geográfico, crítico, en

el que se visualicen otras problemáticas socioambientales de los barrios a estudiar de la ciudad.

Fundamentación:

En la

cátedra del Espacio de Definición Institucional (EDI) del año 2015,

cursando 4º año del Profesorado de

Biología en el Instituto Superior de Profesorado nº 6 Dr. Leopoldo Chizzini

Melo, sustentado por pilares de la agroecología, utilizando como base el

informe realizado por los alumnos del año 2014, surge la idea de continuar con

el proyecto de investigación elaborado y desarrollado por dichos estudiantes.

Este trabajo fue realizado junto con una institución no formal como es el CEA

(Centro de Educación Agropecuaria) de San Genaro, con el objetivo de

introducirse en el pensamiento agroecológico.

Dicho pensamiento nos invita a reflexionar que “El termino

agroecología ha llegado a significar muchas cosas, a groso modo, la

agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más

ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no solo en la

producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de

producción […]” (Altieri, M. 2012). Por lo tanto, la agroecología lo que busca

es que se utilicen métodos de producción que no alteren ni modifiquen el

ambiente y la salud humana. Continuar con este proyecto tiene como finalidad

conocer mediante entrevistas a productores de los Barrios Gálvez, Santa Fe y

Lafuente de la localidad de Coronda (Santa Fe), qué modelo de producción utilizan para la práctica de su cultivo y cómo lo

emplean. Tener en cuenta estas cuestiones es importante para visibilizar que en

Coronda no sólo se cultiva y comercializa frutilla, sino que existe variedad de

cultivo y diversidad de formas de producción.

En este sentido, nos parece de vital valor impulsar dicha

investigación, novedosa y de gran importancia, mediante el relevamiento de

nuevos datos en otros barrios del sector rural de la ciudad, respecto a la problemática basada en qué y

cómo se produce, dado que en la provincia de Santa Fe y más específicamente de

la ciudad de Coronda, no hay evidencias de que existan trabajos similares a

este, siendo ésta ultima la Capital de la frutilla.

Es necesario y urgente, desde nuestro lugar actual como

futuros docentes, divulgar y concientizar a través de la oratoria que el modelo

de producción de cultivo orgánico es una alternativa viable al modelo

exportador actual dominado por las grandes potencias. En nuestra opinión, es

fundamental dar a conocer que existe otro modelo de producción que no afecta ni

altera la salud humana y ambiental. Como

docentes, en un futuro, queremos

estimular una dimensión de trabajo totalmente distinta al modelo actual.

Galano fue el pionero en proponer un nuevo paradigma de

educación ambiental para derrumbar un modelo de pensamiento que destruye a la

naturaleza en todo sentido, en palabras de él “los educadores del siglo XXI

deberán emprender una batalla cultural para desmontar el modelo de conocimiento

imperante que fraguó en una visión homogénea del mundo, impulsada por

principios simplificadores que ocultaron y mutilaron la realidad compleja de

los mundos físicos, biológicos y culturales; que subordinaron a los seres

humanos a la razón instrumental y utilitaria, y que impusieron una visión

económica y social fundada en la dominación de la naturaleza”. (A.M López, 2005)

Continuando con el pensamiento de Galeano, pensar en qué y en

cómo se produce, nos incentiva a replantearnos cuestiones acerca del modelo de

producción actual como: ¿Cuáles son los riesgos a corto y largo plazo para la

salud, si consumimos alimentos genéticamente modificados?, ¿La utilización de

agrotóxicos genera consecuencias negativas en el ambiente? Al implementar un

modelo agroecológico ¿se produce un impacto económico en el productor?

Antecedentes.

Luego de realizar un amplio

recorrido bibliográfico sobre la temática, para la realización de dicho trabajo de

investigación, encontramos que si bien no son escasos los escritos sobre la agroecología, no son abundantes los que se

centran en sistematizar el qué y cómo se

produce en un lugar determinado del país.

Para potenciar la realización de la

presente investigación, es interesante conocer el trabajo realizado por los

alumnos de cuarto año del Profesorado de

Biología , en el espacio curricular EDI durante el año 2014, en el cual se

realizaron entrevistas a diferentes huerteros, no sólo para sistematizar qué y cómo se produce en los

barrios Gálvez, Basualdo y Héroes de Malvinas de la Ciudad de Coronda, sino

también para conocer las ideas que poseen dichos huerteros sobre “producción

orgánica” y “Agroecología” e identificar

si las semillas que utilizan son criollas, nativas o transgénicas. De dichas entrevistas se obtuvo que la mayoría de los productores

aunque tienen conocimiento sobre lo que es la agroecología y son conscientes de los daños que provocan

los agroquímicos a la salud humana y ambiental, utilizan semillas transgénicas

que dependen de estos, para obtener mayor cantidad de producción y así

garantizar mayor rentabilidad, anteponiendo el interés económico. Es decir,

reconocen la necesidad de un cambio en la modalidad de producción, e intentan

remediar los efectos negativos recurriendo, por ejemplo, a la utilización de preparados caseros para

la eliminación de plagas que afectan a sus cultivos.

También es importante en este

sentido conocer y analizar el proyecto de Pérez, M., Espinosa, L., Davies, L.,

Bossio, D., & López, J., conformando la Cooperativa Unión Solidaria de

Trabajadores (UST) de Buenos Aires, quienes consolidaron un Centro Educativo,

Recreativo de Producción Agroecológica y Desarrollo Sustentable” en un predio

de 8 has en la zona ribereña conocida como “Quinta Dominico” (Avellaneda,

Buenos Aires). Realizaron este proyecto en el marco de objetivos definidos: defender

las fuentes de trabajo, las mejoras en el entorno y calidad de vida, preservar

la identidad productiva y ambiental, abastecer con alimentos sanos a la

comunidad local y analizar la potencialidad del enfoque agroecológico como en

la consolidación de procesos de desarrollo sustentable en zonas periurbanas.

Con este proyecto lograron producir hortalizas y recuperar camellones, tipo de

disposición del suelo en la llanura para el cultivo, un amplio monte frutal que

había sido abandonado.

Además, dicho proyecto intenta

rescatar y conocer el cultivo nativo para su aprovechamiento natural sin uso de

agroquímicos como son las ciruelas moradas. La tecnología empleada no debe

ocasionar daños ambientales.

Por otra parte, hace referencia a

la soberanía alimentaria local donde todos tienen derecho de saber qué comemos

y con qué herramientas producimos, ofreciendo una estrategia para resistir

y derribar el comercio libre y el régimen alimentario actual, garantizando que

los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, nuestras aguas,

nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de

aquellos que producimos los alimentos.

Siguiendo dicha línea de investigación, consideramos importante

destacar el proyecto de desarrollo rural en el Parque Pereyra Iraola (Municipio

de la Plata y Berazategui), de

Domínguez, situado en 10.248 has, administradas por la Provincia a modo de

espacio verde, recreativo y productivo, en el cual trabajan 40 familias

acompañadas por un grupo de técnicos del Programa Agrario de la Provincia de

Buenos Aires. Persiguen objetivos concretos, como realizar una producción sin agrotóxicos, es decir sin

la utilización de insumos químicos. Asimismo

se basan en conocer los procesos ecológicos para utilizar compuestos orgánicos,

sin impacto negativo sobre el ambiente, que permita construir una fuente de

trabajo permanente, a su vez los productores intentan defender el derecho

histórico de permanecer en la tierra tras amenazas de desalojo por parte del

Estado. También se trata de iniciar un proceso sustentable tanto a nivel

productivo como económico y social.

En cuanto a la metodología de

trabajo que utilizan, realizan entrevistas y charlas a productores y técnicos,

basándose en lo productivo, económico y social, los resultados que revelan

dichas entrevistas es que son escasos los productores que intervienen en el

conocimiento de la naturaleza para poder trabajarla, los demás productores

utilizan la producción convencional, el

uso de agrotóxicos, expresan que “no rinde”, “no anda” lo referido a la

agroecología.

También creemos valioso destacar la

tesis realizada sobre la Cuenca del Salado –Argentina, de Cieza, su unidad de análisis se ubica en el

Partido de Flores, trabajando en conjunto con grupo de productores, situados

en dos microrregiones (distantes entre sí) dentro de este partido. Ecológicamente

se clasifica en humedales y sus sistemas productivos se aproximan a modelos

tradicionales de agricultura con menor producción en términos biológicos o

económicos pero con una mayor diversidad

biológica, mejor adaptados a su ambiente natural y menos contaminante en

términos químicos. Dicha tesis plantea objetivos definidos, como conocer el

potencial agroecológico de los sistemas productivos familiares como aporte a

una estrategia de desarrollo sustentable regional, observar el manejo

productivo en las unidades de producción familiares, reconocer aspectos

sociales, culturales y económicos

vinculados a los sistemas tradicionales del manejo de los recursos

naturales, evaluar los impactos ecológicos en los agroecosistemas familiares

determinando fortalezas y debilidades para una propuesta agroecológica en la

Cuenca del Salado.

Se realizaron entrevistas a informantes para la

reconstrucción socio-histórica de la comunidad, además se basaron en consultas a diferentes fuentes de información

y documentación anexa como resultados del de datos censales, mapa rural, y

publicaciones agropecuarias de la región que se las sistematizó de tal manera

que permitiera un análisis del área bajo estudio.

Marco Teórico

En el presente trabajo de investigación, se intenta promover

un nuevo modelo de producción, basado en la Agroecología, siguiendo el

pensamiento de Altieri (2007), que la define de la siguiente manera; “Es una ciencia, no un sistema de producción

ni una técnica, que se nutre de la ecología y de otras ciencias occidentales;

no negamos la importancia de estudio de los suelos, la entomología, la

fitopatología, pero si negamos esa visión unidimensional, reduccionista, de las

ciencias agronómicas”. Continuando con este criterio, nos parece

importante resaltar que la agroecología tiene una mirada más amplia, no solo es una técnica de cultivo, sino que es

una forma de ver el mundo. En cambio, la producción orgánica, se dedica a la producción de alimentos, que cumple con

normas y leyes más exigentes, entre ellas: la ley 25127, decreto 97\00, decreto

206\1, resolución 270\00 (SENASA), entre otras. Estas leyes son equivalentes

con las normas de la comunidad de Europa, Suiza y Japón.

Por otro lado, es importante conocer la diferencia entre

Agroecología y Agricultura convencional, destacando el pensamiento de Altieri

(2007): “La Agroecología es la base científica que

se compromete en la sustitución de la agricultura convencional hacia una agenda

de desarrollo sustentable rural”. Siguiendo esta línea, el primer término hace

referencia a un sistema de

producción que trata de utilizar al máximo los recursos del campo, dándole

énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica, al mismo tiempo, a

minimizar el uso de los recursos no renovables, no utilizar fertilizantes y

plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. El

segundo concepto apunta a un sistema

de producción agropecuario basado en el alto consumo de insumos, como energía

fósil, herbicidas y pesticidas. La agricultura convencional no toma en cuenta

el medio ambiente, sus ciclos naturales, ni el uso racional y sostenible de los

recursos naturales.

Siguiendo con este modelo, en la provincia de Santa Fe, la

producción agrícola generada a gran escala para exportar, utiliza agrotóxicos

para que las plagas y malezas no ataquen los cultivos. Este accionar se debe a

que las semillas transgénicas dependen directamente del herbicida al que están

ligadas, para lograr su crecimiento y desarrollo. “En este sentido, podemos

definir que las sustancias químicas que se utilizan en los modelos de

producción agroindustrial de soja transgénica en nuestro país, poseen

propiedades biosidas y por esto, no es inadecuado el uso de la denominación

agrotóxicos” (Melón, 2014).

Otro factor que impulsa a la

utilización de agroquímicos es que la producción sea rentable. “Es importante

entender que la mayor parte de innovaciones en la biotecnología agrícola se

orientan a las ganancias más que a las necesidades. El verdadero motor de la

industria de la ingeniería genética no es hacer la agricultura más productiva,

sino generar mayores ingresos”. (Altieri, 2003)

Sin embargo existen estudios

que demuestran que el rendimiento de los cultivos también es alto sin utilizar

dichos productos químicos; por este motivo nos parece importante conocer y analizar el estudio

realizado en la ciudad de San Genaro, luego de haberse declarado una ordenanza

municipal que prohíbe el uso de agrotóxicos en la producción periurbana, dicho

estudio tiene como objetivo evaluar y comparar la

oferta de alfalfa bajo un manejo con agroquímicos y un manejo sin estos

insumos, en las condiciones reales de producción de un establecimiento tambero.

“Estos resultados indican que la productividad de las pasturas de alfalfa en

suelos de estas característica permitiría un manejo enmarcado en las nuevas

normativas que restringen las pulverizaciones” (Pérez et.al, 2014).

También hay otros que muestran la repercusión de este tipo de

producción en la salud ambiental y humana, resaltando el trabajo realizado por

las Dras. Burger

y Fernández del Departamento de toxicología de la facultad de medicina, de

Montevideo, Uruguay, quienes realizaron una estudio de exposición al glifosato,

herbicida de amplio uso actualmente. Su metodología de trabajo, consta de

reunir un total de 107 casos clínicos, a los cuales se le analizó las variables edad, sexo, tipo de exposición,

vías de ingreso, síntomas presentados, tiempo de aparición de los síntomas a

partir de la exposición, evolución y tratamiento recibido. Como conclusiones más importantes destacan que en

la mayoría de los casos la exposición fue totalmente involuntaria (accidental y laboral); hubo una población

infantil numerosa que se

expuso accidentalmente debido a las malas condiciones de almacenamiento del

producto y al mal manejo durante el trabajo; queda demostrada que la absorción

cutáneo mucosa existe,

evidenciada por la presencia de síntomas locales y sistémicos en estos casos;

finalmente señalan la existencia de síntomas neuromusculares para los cuales no

han encontrado, por el momento, explicación

fisiopatológica. “Consideramos importante difundir este conocimiento sobre los

efectos tóxicos de un herbicida muy

utilizado en el país, a nivel del personal de la salud ya que la bibliografía

internacional es muy escasa. También consideramos importante que se difunda

este conocimiento a nivel de los usuarios.”. (Burger & Fernández, 2004)

Marco metodológico:

En el presente trabajo de investigación,

se tiene como objeto de estudio qué y cómo se produce en los barrios Lafuente,

Santa Fe y Barrio Gálvez de la ciudad de Coronda.

Para el análisis realizado, se utilizó como

herramienta metodológica, entrevistas, las cuales fueron realizadas a diversos

huerteros ubicados en la periferia de la ciudad de Coronda.

Este trabajo posee la particularidad de ser

una investigación de tipo analítico- descriptiva, por lo que en primer lugar se analizaron los

datos obtenidos en dichas encuestas para luego compararlos con entrevistas

realizadas en el año 2014. En segundo

lugar, se detallarán los fenómenos ocurridos en las diferentes encuestas,

teniendo en cuenta los objetivos, puntualizados

con anterioridad.

Se elige continuar con esta

investigación, iniciada en el 2014, con el propósito de conocer e interiorizar

a la comunidad sobre los alimentos que se producen y de qué manera.

En este año se realizaron 5 entrevistas, las cuales

no son muchas pero permitieron profundizar en el tema y estar al tanto de las

diferentes posturas de los huerteros entrevistados. A su vez, se espera que en

años posteriores, se continúe en distintas zonas.

Resultados:

Tabulaciones.

Encuestas

realizadas en el año 2014

Barrios de coronda.

|

Qué\cómo se produce

|

Agroecología\Prod. Org.

|

Semilla nativa \transgénica

|

Gálvez.

|

Variedad

|

Conoce pero no

aplica

|

Transgénica

|

Basualdo.

|

Frutilla

|

Conoce pero no

aplica

|

Transgénica

|

Heroes de Malvina.

|

Frutilla

|

Conoce pero no

aplica

|

Transgénica

|

Encuestas

realizadas en el año 2015

Barrios

de Coronda

|

Qué\como

se produce

|

Agroeco\

prod. Org

|

semila

nativa\trang.

|

Gálvez.

|

Variedad

|

La mayoría conoce pero no aplica.

Solo un huertero, produce cultivo orgánico para consumo propio.

|

Transgénica\Producción Orgánica.

|

La Fuente

|

frutilla y variedad

|

Conoce pero no aplica

|

Transgénica

|

Santa Fe.

|

Variedad

|

Producción. Orgánica

|

Nativa.

|

Consideraciones

Finales.

Para finalizar, realizamos un análisis crítico del

trabajo desarrollado durante el año. Este

nos permitió poder comprender y adoptar una postura integradora, es

decir, con el objetivo de introducirnos en

el pensamiento agroecológico, potenciando los aprendizajes desde la

interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad. A su vez fomentando y

concientizando que el nuevo modelo de

producción Agroecológica es una manera de introducir alimentos sanos tanto para

el ambiente como para la salud humana.

Como futuros docentes, nos

comprometemos a continuar con este trabajo, enseñando desde el respeto, la

libertad y la equidad para poder contribuir entre todos a un ambiente más sano.

|

Anexo1 Cronograma de

Actividades

|

|

|

Anexo 2

La presente entrevista tiene como finalidad

sistematizar qué y cómo se produce en las zonas rurales de la ciudad de

Coronda. Por lo cual le rogamos colabore con nosotros respondiendo de manera

responsable las siguientes preguntas

Entrevista

n°1: Anónimo.

Lugar: Barrio Santa Fe.

1)

¿Hace cuantos años se dedica a la

producción? ¿Qué cultiva? (variedad) ¿Cuántas hectáreas cultiva?

Hace 41 años que cultivo. Empecé primero a cultivar

frutillas, además tenía invernadero de tomates y de pimiento. Actualmente estoy cultivando acelga,

achicoria, lechuga, rúcula, zanahoria, cebollas, perejil, rabanito, brócoli,

remolacha, pimiento, calabaza, zapallo. Al principio cultivaba ¾ hectáreas,

actualmente cultivo mucho menos porque es para consumo propio y vendo a

conocidos particulares. Antes cultivaba para vender al mercado.

2)

¿De dónde obtuvo la/s semilla/s? ¿Tiene

conocimiento si la/s semilla/s son nativas/criollas o modificadas

genéticamente?

Las semillas las obtuve del INTA, de mercados

particulares y de mis cosechas, es decir de las semillas nativas.

3)

¿Cómo controla las plagas, malezas, yuyos?

¿Qué utiliza para sanear el suelo? ¿Cómo engorda la tierra, como la abona? ¿Y

para combatir enfermedades? ¿Hace rotar el cultivo?

A las plagas, malezas y yuyos, las controlo de

diferentes maneras. Por ejemplo, a las plagas las controlo con plantas

aromáticas como el romero, orégano y flor amarilla de jardín, las cuales las

planto en las diferentes puntas de la huerta. Estas plantas aromáticas atraen a

los bichos. A las malezas y yuyo los controlo carpiendo y a su vez lo voy

tirando a la huerta porque abona a la tierra.

Yo tengo un gallinero, cada vez que lo limpio uso

los restos de comida y excrementos para engordar y abonar el suelo.

Si hago rotación de cultivo todos los años para que

la tierra agarre fuerza. Primero hago almácidos; la acelga, lechuga y brócolis

los transplanto a otro surco porque vienen grandes.

4)

¿Sabe lo que es la agroecología?

No sé lo que es la agroecología.

5)

¿Se considera orgánico o agroecológico?

¿Por qué?

Me considero orgánico porque no utilizo

agroquímicos, hago todo de manera natural ya que es para consumo propio.

En caso que utilice agroquímicos:

(responde 6,7, 8 y damos por finalizada la entrevista)

6) ¿Por qué surgió la necesidad de usarlos? ¿Cada

cuánto tiempo los aplica?

7) ¿Conoce usted si los agroquímicos tiene o no

algún impacto en el ambiente? ¿Y en la salud? ¿Conoce una normativa para la

regulación de productos agrotóxicos? (Remedios, líquidos, agroquímicos)

8) ¿Conoce la toxicidad del producto? ¿Toma

alguna medida de prevención para aplicarlos? ¿Qué medidas adopta para cuidarse

de la toxicidad?

En caso de que practique la producción orgánica:

(responde 9, 10, 11 y damos por finalizada la entrevista)

9) ¿Hace cuánto practica este tipo de producción?

¿Cómo lo hace?

10) A su parecer y en base a su experiencia ¿Cuáles serían los

beneficios concretos, a corto y largo plazo, de este tipo de producción?

11) ¿Cuál es el destino de la producción? ¿Comercializa?

.Entrevista n°2: Anónimo

Lugar:

Barrio Gálvez.

1) ¿Hace cuantos años se dedica

a la producción? ¿Qué cultiva? (variedad) ¿Cuántas hectáreas cultiva?

Me dedico

a la producción de frutilla hace aproximadamente 9 años, y la cantidad de

territorio que ocupo es de ¾ hectárea.

2) ¿De dónde obtuvo la/s semilla/s?

¿Tiene conocimiento si la/s semilla/s son nativas/criollas o modificadas

genéticamente?

Obtuve las semillas del INTA, supongo que no

son naturales.

3) ¿Cómo controla las plagas, malezas, yuyos?

¿Qué utiliza para sanear el suelo? ¿Cómo engorda la tierra, como la abona? ¿Y

para combatir enfermedades? ¿Hace rotar el cultivo?

Los yuyos

que hay en el campo los controlamos con productos de fumigación, así no tenemos

problemas cuando cultivamos. Tenemos un ingeniero agrónomo que nos ayuda porque

no sabemos bien las cantidades y productos que tenemos que utilizar. La dejamos

descansar la tierra según la época del año para la próxima plantación, si lo

hacemos rotar.

4) ¿Sabe lo que es la

agroecología?

No, no

se

5) ¿Se considera orgánico o

agroecológico? ¿Por qué?

No supieron

contestar esta respuesta..

En caso que utilice agroquímicos: (responde 6,7, 8

y damos por finalizada la entrevista)

6) ¿Por qué surgió la necesidad de usarlos?

¿Cada cuánto tiempo los aplica?

Los

usamos porque si no los insectos nos comerían las plantaciones y además porque

deja un buen ingreso económico. Los usamos cuando se necesita y según el

ingeniero que nos ayuda.

7) ¿Conoce usted si los agroquímicos tiene o no

algún impacto en el ambiente? ¿Y en la salud? ¿Conoce una normativa para la

regulación de productos agrotóxicos? (Remedios, líquidos, agroquímicos)

Si tiene impacto porque hay campañas y charlas que

lo dicen, no estoy en conocimiento de alguna norma o algo similar.

8) ¿Conoce la toxicidad del producto?

¿Toma alguna medida de prevención para aplicarlos? ¿Qué medidas adopta para

cuidarse de la toxicidad?

Si sé que

es toxico y uno se cuida como puede, con un guardapolvo pero más cosas no por

se dificulta para trabajar.

Entrevista n°3: Anónimo

Lugar: Barrio

Gálvez- Florería ubicada enfrente de la ruta.

1)

¿Hace cuantos años se dedica a la producción?

¿Qué cultiva? (variedad) ¿Cuántas hectáreas cultiva?

Me dedico a la producción de flores, según la época

del año cultivo diferentes especies. Utilizo ¼ de hectárea.

2) ¿De

dónde obtuvo la/s semilla/s? ¿Tiene conocimiento si la/s semilla/s son

nativas/criollas o modificadas genéticamente?

Trabajo con plantines y semillas, las consigo en

misiones o diferentes partes del país. No sé decirte si son o no modificadas

pero creo que sí, para que pueda durar más la planta y la flor.

3) ¿Cómo controla las plagas, malezas, yuyos?

¿Qué utiliza para sanear el suelo? ¿Cómo engorda la tierra, como la abona? ¿Y

para combatir enfermedades? ¿Hace rotar el cultivo?

Los

yuyos no perjudican a las plantas o flores,

solo tenemos que tener en cuenta el tema de enfermedades que son lo que más las

perjudica, realizamos rotación de tierra y de siembra, no todos los años las

diferentes especies están plantadas en el mismo lugar.

4) ¿Sabe lo que es la agroecología?

La agroecología es la no utilización de productos tóxicos

o químicos que afecten a la salud o a la tierra.

5) ¿Se considera orgánico o

agroecológico? ¿Por qué?

No.

Porque necesito que las plantas y flores no tengan enfermedades y para lograr

eso tengo que fumigar.

6) ¿Por

qué surgió la necesidad de usarlos? ¿Cada cuánto tiempo los aplica?

Por

lo que mencionaba anteriormente, las enfermedades. Y los utilizo según la

planta y si hay alguna enfermedad.

7)

¿Conoce usted si los agroquímicos tiene o

no algún impacto en el ambiente? ¿Y en la salud? ¿Conoce una normativa para la

regulación de productos agrotóxicos? (Remedios, líquidos, agroquímicos)

Sé que hacen mal a la salud, pero luego de fumigar

me baño y listo.. No conozco ninguna normativa.

8) ¿Conoce

la toxicidad del producto? ¿Toma alguna medida de prevención para aplicarlos?

¿Qué medidas adopta para cuidarse de la toxicidad?

La toxicidad no. Y para colocarlo uso guantes y un

delantal, tratando de que el viento no vaya hacia mí, así no me mojo con el

producto.

Entrevista n°4: Anónimo

Lugar: Barrio

LaFuente.

1) ¿Hace cuantos años se dedica a la producción?

¿Qué cultiva? (variedad) ¿Cuántas hectáreas cultiva?

Esto lo hago hace varios años, cultivo de todo un

poco según lo que quiero comer o si llueve o no, (patio de la casa)

2) ¿De dónde obtuvo la/s semilla/s? ¿Tiene conocimiento

si la/s semilla/s son nativas/criollas o modificadas genéticamente?

Las semillas las compro en una forrajera de acá. Y

no sé si son modificadas

3) ¿Cómo controla las plagas, malezas,

yuyos? ¿Qué utiliza para sanear el suelo? ¿Cómo engorda la tierra, como la

abona? ¿Y para combatir enfermedades? ¿Hace rotar el cultivo?

Las

plagas son yuyos que nacen pero los saco con la mano o los dejo porque no me

molestan. Y la tierra la engordo con cascaras de frutas que como por ejemplo

cascara de huevo, papa,..etc.

4) ¿Sabe lo que es la agroecología?

La

agroecología es algo similar a lo que hago yo, porque no uso químicos para

hacer crecer mis plantas.

5) ¿Se considera orgánico o

agroecológico? ¿Por qué?

Orgánico

En caso de que practique la producción orgánica: (responde 9, 10, 11 y damos por finalizada la

entrevista)

9) ¿Hace cuánto practica este tipo de

producción? ¿Cómo lo hace?

Hace

mucho como les contaba, de chico lo ayudaba a mi padre. Remuevo la tierra y

coloco las semillas y trato de que los pájaros no m coman las plantitas.

10) A su parecer y en base a su experiencia ¿Cuáles serían los

beneficios concretos, a corto y largo plazo, de este tipo de producción?

No gasto

tanta plata para comer lo que yo hago y aparte yo sé lo que estoy comiendo

porque muchas veces no sabemos de dónde viene, comer más sano me parece.

11) ¿Cuál es el destino de la producción?

¿Comercializa?

·

No,

imposible venderlo, es muy poco. Solo cultivo para mí.

Entrevista n°5: Anónimo

Lugar: Barrio Gálvez.

1) ¿Hace cuantos años se dedica a la producción?

¿Qué cultiva? (variedad) ¿Cuántas hectáreas cultiva?

Hace 8 años más o menos y cultivamos ahora

frutilla, más adelante cuando no es la época plantamos melón o sandia. Son casi

2 hectáreas.

2) ¿De dónde obtuvo la/s semilla/s?

¿Tiene conocimiento si la/s semilla/s son nativas/criollas o modificadas

genéticamente?

Son plantines lo que utilizamos pero las buscamos

del también INTA. Creemos que sí, sino habría producción.

3) ¿Cómo controla las plagas, malezas, yuyos?

¿Qué utiliza para sanear el suelo? ¿Cómo engorda la tierra, como la abona? ¿Y

para combatir enfermedades? ¿Hace rotar el cultivo?

Y

nosotros acá fumigamos porque hay bichos

que nos comen las plantas y frutos. El suelo lo vamos rotando y siempre le

ponemos fertilizantes para que no sea tierra mala.

4) ¿Sabe lo que es la agroecología?

No se lo que es.

5) ¿Se considera orgánico o agroecológico? ¿Por

qué?

No se.

6) ¿Por qué surgió la necesidad de

usarlos? ¿Cada cuánto tiempo los aplica?

Lo

usamos porque los dueños nos dicen que hay que hacerlo para poder controlar

bien la cosecha y no perder las frutillas, lo aplica cuando dice el ingeniero.

7) ¿Conoce usted si los agroquímicos

tiene o no algún impacto en el ambiente? ¿Y en la salud? ¿Conoce una normativa

para la regulación de productos agrotóxicos? (Remedios, líquidos, agroquímicos)

Dicen que hace mal, pero nosotros no tenemos nada, cuando

lo echan no estamos en el campo

8)

¿Conoce

la toxicidad del producto? ¿Toma alguna medida de prevención para aplicarlos?

¿Qué medidas adopta para cuidarse de la toxicidad?

No, la prevención es no estar en el campo.

Bibliografía.

§ Alberti,

F., Albino,S.,Gómez,A.,González,C.,Pochettino,F.,Racca,A.,& Solis,D. (2014).

Trabajo de investigación con objetivos de

acción. Coronda, Argentina.

§ Altieri,

M. (2003). Dimensiones éticas de la

crítica agroecológica a la biotecnología agrícola. Acta Bioethica, año IX,

volumen 01.

§ Altieri,

M. (2007, julio- agosto). La Agroecología

como alternativa sostenible frente al modelo de agricultura industrial. Ponencia

pronunciada en el Seminario – taller Avances y retrocesos en la sostenibilidad

de la agricultura latinoamericana en el

campo y la ciudad. Perspectivas desde la Agroecología y la Economía, Buenos

Aires, Argentina. Recuperado de: portal del IADE\Realidad Económica www.iade.org.ar

§ Altieri,

M., con colaboración de: Hecht, S., Liebman, M., Magdoff, F., Norgaard, R.

& Sikor,T,O. (2012) Agroecología.

Bases científicas para una agricultura sustentable. Nordan: Comunidad.

§ Burger,

M. & Fernández, S. (2004). Exposición

al herbicida glifosato: Aspectos clínicos toxicológicos. Rev Med

Uruguay,20,202-207.

§ Cieza,

R. Caracterización

del potencial agroecológico en productores familiares. Un estudio en la Cuenca

del Salado. Argentina.

§ Domínguez,

A (2008). El contexto cultural en la implementación de proyectos de desarrollo

rural. El caso del Parque Pereyra Iraola.

Mundo Agrario, n17, Segundo semestre de 2008.

§ Fidias,G.

Arias. El proyecto de investigación. Guía

para su elaboración. Revisión por Carlos Sabino. Editorial: Episteme ORIAL.

§ Melón,D.

(2014). La Patria Sojera. El modelo

agrosojero en el conosur. Buenos Aires, Argentina. Editorial: el colectivo.

§ Pérez,

M., Espinosa,L., Davies, L.,Bossio,D.&, Lopez, J (2007). La producción agroecológica en una

experiencia de desarrollo integral comunitario. El proyecto de la cooperativa

UST en Villa Dominico. La Plata, Buenos Aires. Argentina.

§ Pérez,R.A.,Pérez,M.,Lavarello

Herbin,A.,Mangold,D.,Pagani,V.& Galetto,M. (2014). Oferta de pasturas de “alfalfa” (Medicago Sativa) sin

agroquímicos en el sur de Santa Fe. 37°Congreso de la Asoc. Argentina de

Producción Animal - RAPA 34(1).

Trabajo 2:

La enseñanza Agroecológica en el nivel medio

Carignano, Antonella

Giombi, Virginia Carolina

Lezcano, María Milagros

Posnacoff, Johana María

Ricardo, Natalí Guadalupe

Introducción.

Este proyecto de investigación surge como un modo de

revalorizar el planteo de problemas socio- ambientales locales significativos,

ya que actualmente estamos atravesando por profundas transformaciones propias

de una crisis ecológica, económica, social y cultural generada por las nocivas

prácticas agroindustriales.

En las últimas

décadas han surgido corrientes de pensamiento que procuran reorientar las

producciones hacia un modo de cultivo que no perjudique al ambiente en el que

vivimos y que no atente contra la salud y bienestar de los seres vivos,

incluido el hombre.

Estos cambios van a ser posibles con la implementación

de conciencia social, difusión y aplicación de métodos propios de la

agroecología. Una herramienta fundamental para esto es la educación de los

ciudadanos.

Entendemos a la agroecología como una disciplina que

provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar

agroecosistemas que sean económicamente productivos, conservando los

ecosistemas naturales y que sean culturalmente sensibles, socialmente justos y

económicamente viables. De esta manera, el primer desafío de calidad de la

enseñanza agroecológica consiste en asegurar la educación integral de los

alumnos, permitiendo la formación de ciudadanos activos partícipes en la

sociedad en la que se desarrollan.

Es posible afirmar que en muchas escuelas con

terminología agropecuaria se ha implementado la agroecología en la educación de

modo satisfactorio. Nos parece fundamental entonces, su inclusión en el resto

de las escuelas de nivel medio de la provincia de Santa Fe, en un primer

momento, incorporándose en la orientación de ciencias naturales, y teniendo en

cuenta no sólo la incentivación, sino también la capacitación de los diferentes

docentes en el área; y una segunda instancia donde se la integren a los diseños

curriculares orientados.

Cabe señalar que no solo pretendemos promover una

actitud crítica frente al modelo de producción agrícola actual, sino que

también proyectamos impulsar la formación integral de ciudadanos críticos que

les permita comprender la importancia de la implementación de esta disciplina

en la educación. Y se propone realizar esta inclusión reconociendo todas las

dimensiones de la agroecología, ajustada al modelo actual de ciencia, de modo

epistemológico.

Este proyecto se centrará en la inclusión de la

enseñanza agroecológica en el nivel medio. Para ello nos enfocaremos en su

estudio, analizando los antecedentes encontrados y planteando el uso de

distintas metodologías para llevarlo a cabo en forma concreta.

En un primer intento por enmarcarlo dentro la

legislación de la Provincia de Santa Fe, nos apoyamos en el proyecto de “Ley de

Fomento a la Producción Agroecológica” (2015), propuesto por el Diputado

Provincial José María Tessa, el cual tenía por objeto “el fomento de la

producción agroecológica de alimentos para garantizar el derecho a la

alimentación sustentable y variada en toda la población de la provincia de

Santa Fe, mediante la promoción, la capacitación, el incentivo y la regulación

de las prácticas productivas sustentables[…] en el cual se establecen

estrategias de capacitación docente, planteando “incorporar la agroecología y

la educación ambiental como enfoque curricular en las escuelas media, en

especial las de orientación en Agro y Ambiente”. Pero el proyecto fue vetado en

octubre del corriente año por la Cámara de Diputados durante la sesión en la que se trató la

regulación del uso de agroquímicos.

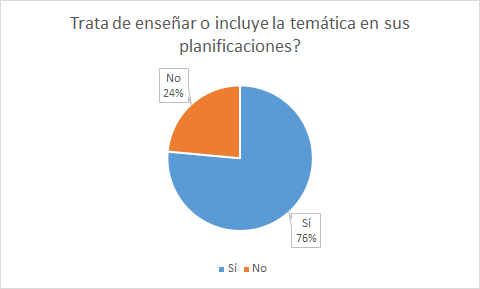

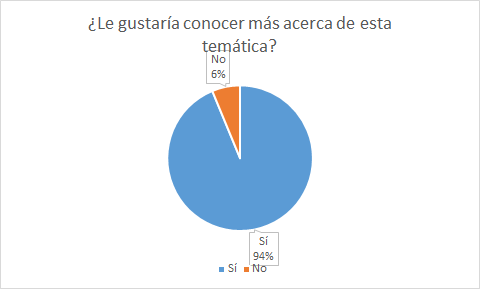

Nuestro propósito es hacer énfasis en el modo por el

cual se incorporará la agroecología en la currícula de Ciencias Naturales,

presentando para esto estrategias y consideraciones metodológicas. Asimismo, se

realizará un relevamiento de las actuales temáticas que se visualizan en la

misma, y su relación con la propuesta. Para conocer el estado actual de la

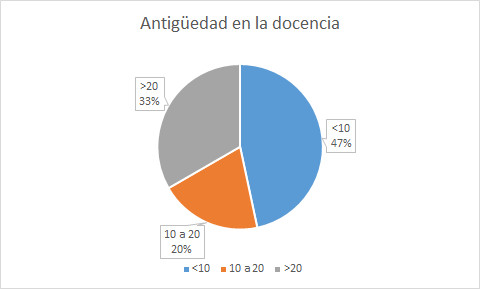

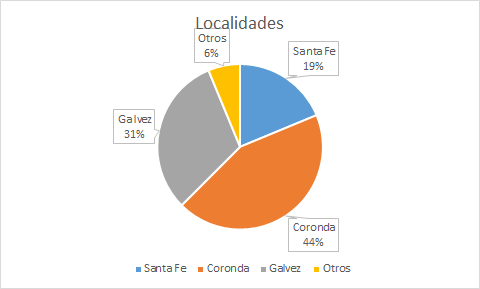

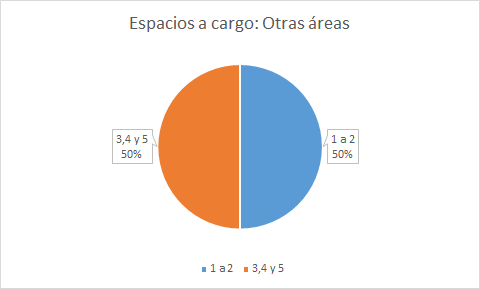

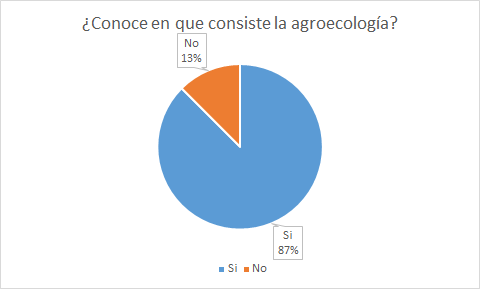

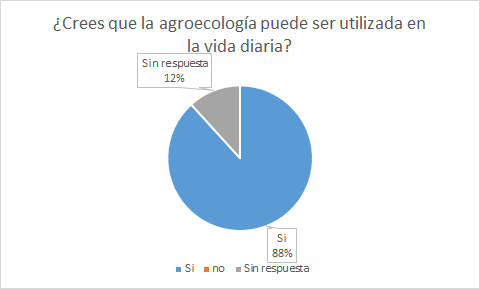

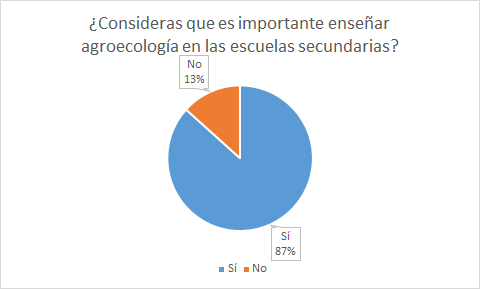

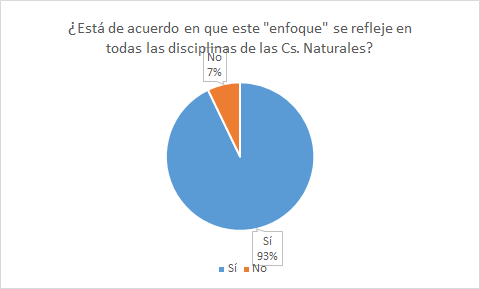

incorporación en las aulas de dicha temática, se llevarán a cabo encuestas a

docentes de diferentes escuelas secundarias de la ciudad de Coronda, provincia

de Santa Fe y se analizarán sus planificaciones anuales y/o diarias.

Problemática:

¿Mediante qué estrategias se puede incorporar dentro del

Diseño curricular orientado en Ciencias naturales, de la provincia de Santa Fe,

a la agroecología?

Objetivos:

Como objetivo principal de nuestro proyecto

se encuentra:

●

Incorporar la enseñanza

agroecológica en el Diseño Curricular Orientado de las Escuelas de Nivel Medio,

de la Provincia de Santa Fe.

Dentro del cual se desprenden de manera secundaria:

●

Comprender la importancia de la

implementación de la educación agroecológica.

●

Promover una actitud crítica

frente al modelo de producción agrícola actual.

● Impulsar la formación integral

de ciudadanos en base al pensamiento agroecológico.

●

Fomentar el interés, compromiso

y la participación activa frente a la propuesta.

●

Plantear metodologías de

trabajos para los encuentros áulicos.

Marco Teórico:

Actualmente estamos atravesando graves problemáticas

ambientales propias de una crisis ecológica generada por las nocivas prácticas

agroindustriales, lo cual nos lleva a contemplar los diferentes ejes que

se manifiestan atravesando esta

realidad.

Dentro de estas problemáticas podemos incluir, la

pérdida de la biodiversidad, alteración del ciclo hidrológico, disminución de

la producción de alimentos, degradación de suelos, alteraciones en la salud

(causadas por la utilización de agroquímicos; las alteraciones pueden ser desde

intoxicaciones agudas, hasta carcinomas, pasando por intoxicaciones crónicas a

nivel cutáneo y gastrointestinales). (Argentina investiga, divulgación y

noticias universitarias, 2015)

También debemos considerar la formación concreta del

término agroquímicos al que nos estamos refiriendo fervientemente, los cuales

son utilizados con igual frecuencia. Estas sustancias a las que hacemos

referencias, son utilizados con la intención de prevenir, controlar o destruir

plagas, que a su vez son sumamente perjudiciales para la salud de las personas

que están en contacto con estos químicos, estando o no protegidos con los

trajes correspondientes para dicha tarea.

Debido a diversos estudios realizados, como el Artículo;

“La genotoxicidad del herbicida Glifosato evaluada por el ensayo cometa por la

formación de micronúcleos en ratones tratados” (2006), han manifestado los

efectos nocivos que poseen estos agroquímicos para la salud, se ha confirmado

por la Organización Mundial de la Salud, que estimativamente cada año se

producen a nivel mundial un promedio de un millón de intoxicaciones, con una

letalidad alrededor de un 70% de casos letales en individuos expuestos en su

ámbito laboral.

A su vez se han relacionado diversas investigaciones

publicadas por autores especializados o más puntualmente sobre investigaciones

relativamente recientes como la que fue dirigida por Fernando Mañas Torres

quien forma parte del CONICET y su grupo de investigadores. Y en dicho artículo

se menciona cómo es perjudicial el químico Glifosato, y de esta forma expresa:

“(...) varias investigaciones independientes empleando diversos ensayos

sugirieron que podría ser genotóxico para las células mamíferas y no tan seguro

como se pensó inicialmente” (Isenring, 1996). “Efectos genotóxicos, hormonales

y enzimáticos han sido reportados en animales” (Mañas Torres, 2006).

Según la actividad de estos químicos se los puede

clasificar según su función y objetivo en: pesticidas, herbicidas,

insecticidas, molusquicidas, fungicidas y rodenticidas. Por lo tanto esto

implica el uso en la industria agrícola, tanto como otras áreas que también son

fuentes de contacto con los seres humanos.

Introduciéndonos más en el aspecto de los químicos

utilizados para esta actividad, la salud humana sigue estando en profundas

controversias al respecto, y siendo estos altamente perjudiciales y los cuales

existen desde aproximadamente el periodo de la segunda guerra mundial.

Cada uno de estos factores, así fueron contribuyendo al

discurso de la emergencia ambiental paulatinamente con el de sustentabilidad.

“El discurso de desarrollo sostenible fue legitimado, oficializado y difundido

ampliamente a raíz de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio

Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Sin embargo, la

conciencia ambiental emerge en los años sesenta con la Primavera silenciosa de

Rachel Carson, y se expande en los años setenta, luego de una conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrado en Estocolmo en

1972”. (Leff, 1998)

Consideramos por tal, resaltar la necesidad de lograr

esta implementación del estudio de la agroecología, a modo de formación y

concientización, para que todo individuo posea los conocimientos básicos sobre

este medio, el cual se encuentra en contacto con nuestro ser en muchas

ocasiones cotidianas.

La escasez, fundante de la teoría y práctica económica,

se convirtió en una escasez global. Esta ya no es resoluble mediante el

progreso técnico, la sustitución de recursos escasos por otros más abundantes,

o el aprovechamiento de espacios no saturados para la disposición de los

desechos generados por el crecimiento desenfrenado de la producción. Esto

manifiesta así a la degradación ambiental como síntoma de una crisis de la

civilización, marcada por el modelo de modernidad regido por el desarrollo de

la razón tecnológica por encima de la organización de la naturaleza y su

preservación.

Según Antoniou et. al. (2010), “el sector productor de

la soja transgénica, afirma que el glifosato es seguro para las personas y que

se descompone rápidamente y no causa daños al medio ambiente. Pero existe un

conjunto nutrido y creciente de investigaciones científicas que cuestionan

estas afirmaciones, revelando graves repercusiones para la salud y el medio

ambiente. Los adyuvantes (ingredientes añadidos) del Roundup aumentan su

toxicidad. Se han identificado efectos dañinos del glifosato y del Roundup

incluso en niveles más bajos de los que se utilizan en la fumigación agrícola,

correspondiente, a los niveles encontrados en el medio ambiente.”

El problema más grave para los agricultores que cultivan

soja transgénica RR es el aumento vertiginoso de las malezas resistentes al

glifosato o «supermalezas». Las malezas resistentes al glifosato han obligado a

los agricultores a caer en un círculo vicioso: utilizan cada vez más herbicidas

y estos son cada vez más tóxicos. En algunos casos, los agricultores no han

podido controlar las malezas, ni con las mayores cantidades de herbicida, y la

tierra de siembra ha tenido que ser abandonada.

El modelo de siembra directa, promovido como parte

integrante del paquete tecnológico de la soja transgénica RR, evita el arado

con el fin de conservar el suelo. La semilla se planta directamente en el suelo

y las malezas se controlan con aplicaciones de glifosato en lugar de métodos

mecánicos.

Una serie de estudios ha puesto de manifiesto los peligros

para la salud y los efectos tóxicos asociados con la soja transgénica RR. Entre

estos se incluyen cambios celulares en órganos, signos más pronunciados de

envejecimiento del hígado, alteraciones en las funciones de las enzimas y

cambios en los órganos reproductores. Aunque la mayoría de estos estudios

fueron realizados con animales de laboratorio, los descubrimientos sugieren que

la soja transgénica RR también podría tener repercusiones para la salud humana.

“A través de estudios, se ha descubierto que las fórmulas del glifosato y del

Roundup son disruptores endocrinos (sustancias que interfieren en el

funcionamiento hormonal) y que son tóxicas y letales para las células humanas.

En los animales, alteran las funciones de las hormonas y las enzimas, impiden

el desarrollo y causan anomalías congénitas”. (Antoniou et al, 2010)

Entre los descubrimientos se incluyen:

●

En un estudio realizado con

células humanas, se descubrió que las cuatro fórmulas de Roundup sometidas a

prueba causaron la muerte total de las células en 24 horas. Estos efectos se

encontraron en niveles de dilución mucho más bajos que los recomendados para

uso agrícola y que corresponden a los bajos niveles de residuos encontrados en

alimentos para personas o animales. Los adyuvantes del Roundup incrementan la

toxicidad del glifosato porque permiten al herbicida penetrar en las células

humanas más fácilmente.

●

Los herbicidas de base

glifosatada son disruptores endocrinos, evitan la acción de los andrógenos, las

hormonas masculinizantes, a niveles muy bajos (hasta 800 veces menos que los

niveles residuales de glifosato permitidos en algunos cultivos transgénicos

utilizados para comida de animales en los Estados Unidos). Se descubrieron

daños en el ADN de las células humanas tratadas con herbicidas de base

glifosatada a estos niveles. Los herbicidas de base glifosatada también alteran

la acción y la formación de estrógenos, las hormonas feminizantes

●

El glifosato es tóxico para las

células placentarias humanas en concentraciones menores que las que se dan en

el uso agrícola. El glifosato actúa como disruptor endocrino, inhibiendo una

enzima que convierte los andrógenos en estrógenos. Este efecto aumenta en

presencia de los adyuvantes del Roundup.

●

El glifosato y el producto

formulado Roundup Bioforce dañan las células placentarias y embrionarias

humanas en concentraciones mucho menores que las que se recomiendan para el uso

agrícola. Los autores del estudio concluyen que el Roundup puede interferir con

la reproducción humana y el desarrollo embrionario. Y lo que es más, parece que

se subestiman los efectos tóxicos y hormonales de las fórmulas.

●

Los adyuvantes del Roundup

hacen que la membrana celular sea más permeable al glifosato e incrementan su

actividad en la célula.

●

El Roundup es tóxico y letal para

los anfibios.

●

Los experimentos efectuados con

embriones de erizos de mar demuestran que los herbicidas de base glifosatada y

el metabolito principal del glifosato (producto de la degradación

medioambiental), AMPA, alteran los puntos reguladores del ciclo celular

interfiriendo con los mecanismos fisiológicos de reparación del ADN e indican

que el daño irreversible que causan al ADN puede incrementar el riesgo de

cáncer.

●

El herbicida con glifosato alteró los niveles

hormonales en bagres hembras y disminuyó la viabilidad de los huevos. Los

resultados mostraban que la presencia de glifosato en el agua era dañina para

la reproducción de los bagres.

●

Los residuos de Roundup

interfieren con varios recorridos metabólicos de las células en bajas

concentraciones.

●

El glifosato afecta a los

niveles y el funcionamiento de varias encimas del hígado e intestino de las

ratas.

●

El Roundup es tóxico para las

ratas hembras y causa malformaciones esqueléticas en los fetos.

Estos descubrimientos muestran que el glifosato y el Roundup

son tóxicos para muchos organismos y para las células humanas (Antoniou et al.,

2010)

Siguiendo con los estudios sobre el impacto de los

agroquímicos en la salud, en abril de 2010, como resultado de la presión

ejercida por residentes y médicos, una comisión abierta por el gobierno de la

provincia argentina del Chaco completó un informe en el que se analizaron las

estadísticas de salud en la localidad de La Leonesa y otras áreas donde se

realizan fumigaciones abundantes de los cultivos de soja y arroz. Dicho informe

concluyó que la tasa de cáncer infantil se triplicó desde el año 2000 hasta el

año 2009 en La Lenoesa, y la tasa de anomalías congénitas se incrementó casi

cuadruplicando en toda la provincia del Chaco.

Este creciente aumento de las enfermedades ocurrió en

sólo una década, que coincide con la expansión de la frontera agrícola hacia la

provincia y el aumento correspondiente en el uso de agroquímicos.

A partir de esto, en las últimas décadas han surgido en

los diferentes contextos sociales, corrientes de pensamiento que procuran

reorientar las producciones hacia un modo que no perjudique al ambiente en el

que vivimos y que no atente contra la salud y bienestar de los seres vivos,

incluido el hombre.

Estos cambios van a ser posibles con la implementación

de conciencia social, difusión y aplicación de métodos propios de la

agroecología, lo cual se va a hacer pensable

considerando a la educación el medio fundamental para llevarlo a cabo.

Mediante ella es posible realizar la concientización de todos los estudiantes

sobre la realidad que los rodea, proponiendo acercar a ellos su patrimonio

social.

Por tal motivo,

entendemos por educación según el pedagogo Paulo Freire (1968), aquella que no

se basa solo en la mera transmisión de conocimientos, ideas, experiencias,

habilidades o hábitos de una persona a otra que no los tiene, si no, la

enseñanza que implica acercar posibilidades y brindar las herramientas, para

que los estudiantes logren su propia producción o construcción de

conocimientos.

Además la educación es aquella que tiene como función

hacer personas libres y autónomas, capaces de analizar la realidad que nos

rodea de forma crítica, participando en ella de manera responsable, y

posibilitando su transformación. Pero al

hablar de la educación no solo hablamos de la implementada en la escuela, sino

también la incorporada de manera cotidiana en el hogar y la comunidad,

incluyendo tanto padres como educadores quienes deben formar parte de este

proceso que contribuye a formar a los estudiantes, en todas sus dimensiones de

la vida, posibilitando su libre pensamiento, crítico y constructivo, y tomar

posicionamientos fundamentados respecto a las situaciones que los rodea, siendo

consciente de que pueden cambiarlo, por lo que al momento de la construcción de

los saberes escolares de la ciencia, no deben perderse de vista las teorías que

representan a la Biología permitiendo el conocimiento progresivo de dichos

principios, en espacios donde el estudiante aprende a pensar en forma autónoma,

a investigar una problemática, capitalizando lo que trae y sabe, en función de

las metas de aprendizaje.

Debido

a lo caracterizado anteriormente, la inclusión de la educación agroecológica en

el Diseño Curricular Orientado viene de la mano con la incorporación de estrategias

metodológicas pertinentes, algunas de las cuales son propias de la enseñanza de

la ciencias naturales como, salidas a campo, comparación de muestras de suelo,

relevamiento de la flora y fauna, situaciones problemáticas aplicadas a la

salud y ambiente, encuestas, entre otras. Todo esto va a contribuir a la

formación integral como ciudadanos.

Por otra parte, siguiendo con la educación cabe analizar

cómo se eligen los contenidos a enseñar, es decir, ese conjunto de saberes,

como lo plantea Gvirtz y Palamidessi (2006), para dichos autores educar es

afirmar un proceso selectivo, y definir contenidos a enseñar, para esto se debe

seleccionar contenidos, resaltar, prestar atención, jerarquizar y, al mismo

tiempo, excluir y desatender ciertas prácticas culturales.

Continuando con los autores anteriormente citados, cabe

destacar, que los contenidos a enseñar, comprenden todos los saberes que los

estudiantes deben alcanzar en cada etapa escolar, no se trata sólo de

informaciones, sino que incluye también técnicas, actitudes, hábitos,

habilidades, sentimientos. Sólo una porción del contenido está compuesta por el

saber académico o científico.

En el marco de la incorporación, a las escuelas de nivel

medio, una producción sustentable y alimentación saludable, entendemos a la

agroecología como una disciplina que provee los principios ecológicos básicos